芸能山城組 創流五十周年記念 ケチャまつり

Cak Festival celebrating 50th Anniversary of Geinoh-Yamashirogumi

“ケチャ”は、バリ島に伝わる呪術「サンヤン」とインドの古代叙事詩「ラーマーヤナ」をもとに1930年代に誕生した合唱舞踊劇です。バリ・ヒンドゥー寺院の壮麗な儀式門を背景に、夕闇の中、同じ共同体に属する数十人、数百人の半裸の男たちが灯火を囲んで座り、「チャッ、チャッ」という鋭い叫びを発します。その4つのリズムパターンが精緻に組み合わされ、猛烈な速さの 16 ビートを刻むさまは圧巻です。その響きの環の中に、華麗な装束を纏った踊り手が登場し、古代絵巻を繰り広げます。

ケチャは〈オフライン同期〉

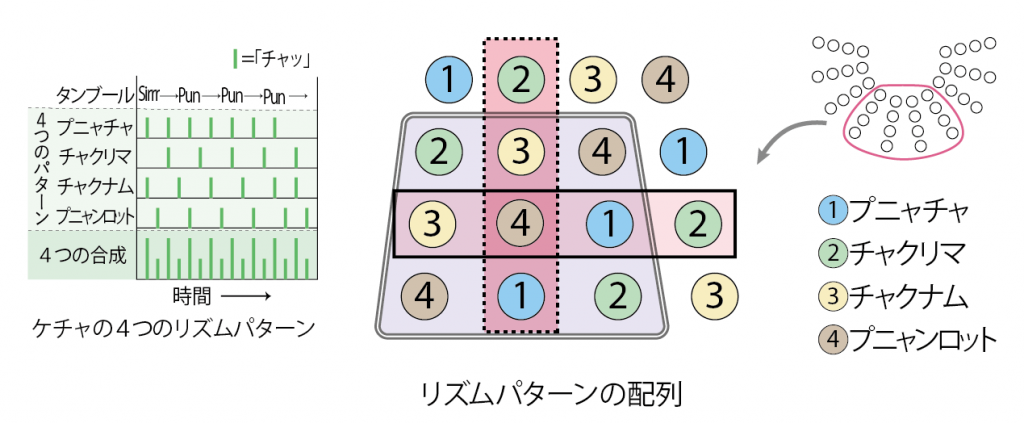

ケチャの魅力の最大の源泉「チャッ」という叫びでつくる猛烈な速さの16ビートの網目模様。それは互いに異なる4種類の「チャッ」というシークエンスのパターンを同時進行に走らせることによってできています。実測すると「チャッ」の回数は、人間に出せる速さの2倍のスピードをもつ1秒間に最高12~13回という信じられない値に達する声のパルス列を実現しています。さらに、図に示すように、同時進行するリズムパターンの「チャッ」の数を縦方向に足し合わせると、2→1→2→1→2→1となることで、強弱のリズムを生んでいます。しかも、この迅速精緻なパターンは、しばしば100人を超える男たちによって、一糸乱れぬ精密さで実現されているのです。

この驚異の16ビートを成り立たせているのは、近代知の射程を超えた地球生命独自の科学性、合理性に基づくもので、私たちはそれを〈オフライン同期〉と呼んでいます。

〈オフライン同期〉は、デジタル機器を同一のタイムコード(クロック信号)で制御して動作を一致させる方法、すなわち〈オンライン同期〉とはまったく異なるものです。〈オフライン同期〉は、制御の痕跡さえ見当たらないのに、まるで指揮系統が存在するかのごとく、ケチャの一糸乱れぬリズムを実現するのです。つまり、〔リードするものがあってビートが揃う〕と信じ込んでいる近現代人にとっては、驚きを通りこして茫然とするほかないほどの出来事です。もちろん、それを電子回路系の枠組で説明することはできません。

〈オフライン同期〉を可能にする仕組は、ケチャの円陣の配列にも仕込まれています。ケチャの円陣は、100人規模になると直径20mを優に超えます。音は空気中の移動速度が1秒間に約340mなので、円陣の端から端まで伝わるのに約0.06秒かかります。20mも離れた位置にいるケチャの環の男たちには、「チャッ」という叫び声が約0.06秒「ずれ」て各々の耳に到着することになります。一方、「チャッ」という叫び声は、1秒間に12~13回の頻度なので、「チャッ」と次の「チャッ」の間隔は0.08秒前後、つまり、20m先の「チャッ」が届くまでの約0.06秒の「ずれ」(時差)は0.08秒ごとに刻まれるケチャの16ビートにとってはとうてい無視できないものです。よって音だけを頼りにリズムを合わせることは不可能で、もし他の何かがなければケチャの環全体のリズムは混沌としたものになるでしょう。

ところが、4種類の「チャッ」というパターンの各担当者たちが図のように縦横に均等な空間分布を形成して密に座ると、自分の周り前後左右に4種類のリズムパターンからなる小ユニットができ上がり、それぞれの小ユニットの中で同じようにリズムの噛み合わせが形成されます。このとき、互いの躰が触れ合う密接した距離にあることが非常に重要で、このことが〈気配〉というものを互いに感じ合い、通じ合うことを可能にします。

〈オフライン同期〉は、だれが〈マスター〉(主)でだれが〈スレーブ〉(従)かという分けへだて(分化)がないことが特徴です。分化がないケチャでは、「ずれ」(時差)が発生する仕組自体が存在しない状態がローカルにつくられ、そのローカルな「お隣さん同士」が継ぎ目なく拡がって、円陣全体を形成するのです。この構造により、どんなに円陣が大きくなっても、その内部のどこにも時差が生じることのない一糸乱れぬケチャが可能になります。そして、このようなケチャを演じている各〈単個体〉同士は、ここで詳しく述べるいとまがないのですが、〔ホモ・サピエンスに普遍的にプリセットされた〈群個体協調脳機能〉の働きを共有化〕しており、この脳の働きの同一性が〈オフライン同期〉を可能にしているのです。

このケチャの体験は、しかし、〈客観性をもった記号分節構造〉すなわち〈言語・記号〉に変換して他人に伝達することがきわめて困難です。ところがひとたびケチャの環に加わり、〈オフライン同期〉を実現すると、〈気配の察知〉〈以心伝心〉〈阿吽の呼吸〉を体感することとなり、初めてケチャに加わる人でも、自然にシンクロしていくようになります。そうすると、あの驚異の16ビートが自分にもできるということが、経験知として理屈抜きでわかってくるのです。

ケチャは4種類のパターンに基づく4人の小ユニット(コミュニティ)から始まり、この小さなコミュニティがオフライン同期体の基礎ユニットを構成し、このユニットが継ぎ目なく拡がって円陣全体を巨大なオフライン同期体として構築することで、〈言葉〉や〈指揮者〉なしに大規模でありながら時差のない〈表現コミュニティ〉を実現します。そこに叡智の姿というものを観ることができるでしょう。

その真髄は、特殊な技能や訓練なしに、誰もが本来(デフォールト)もっている遺伝子と脳にプリセットされた〈群個体協調脳機能〉をフルに発揮させることで、人間の脳に埋め込まれた〈オフライン同期〉の真髄となる〈阿吽の呼吸〉や〈以心伝心〉を実現する〔絆の脳機能〕の働きです。

それは、人のつながりを〈言語脳〉で構築する〈オンライン同期〉ではありません。ネットを通じた〈離散脳〉の司る〈記号分節〉世界でもありません。人と人、いいかえると「いのち」そのものを、〈群個体協調脳機能〉によって直に結ぶ営みそのものが〈オフライン同期〉なのです。このことを可能にする〔絆の脳機能〕の中核〈群個体協調脳機能〉は、ホモ・サピエンスの本来(デフォールト)としてどんな人にも、等しく与えられています。

この〔絆の脳機能〕の真髄〈オフライン同期〉を誰もが簡単に実感できる特別なケースがケチャです。ケチャはいうなれば〈絆〉を可視化・可聴化・可触化した〔絆の科学〕であり、〈絆〉を実践・堪能・陶酔可能にした〔絆の技術〕であり、〈絆〉を祝祭化・儀礼化・様式化した〔絆の芸術〕だからです。

スマホ依存は人類史レベルの危機

スマホとその背景にあるAIは人間の知識、情報活動を大きくサポートしてくれています。とりわけ、人と人とをたやすく繋ぐ機能の貢献は量り知れません。ところが、それが導く副作用としての脳への打撃も著しく、それが人類史レベルの危機を宿している事実を、否定できません。

子供が〈スマホ依存〉に陥ったときの身体的・精神的な影響は、当然のことながら、大人以上といわれています。一部の研究では、友達と直接向き合う代わりに、スマホやタブレットなどに長時間を費やす中高生の間で、うつ、孤独感、不眠症、自殺志向が急増しています。これに注目した世界保健機構(WHO)は今年5月25日、スマホなどを使用した〈ゲーム依存症〉を初めて疾病として認定し、〔治療が必要な疾患〕と位置づけています。こうしたスマホのリスクについて私たちは、まだ人びとの関心がなかった昨年のケチャまつりのメインテーマに掲げました。ほどなく〈スマホ中毒〉は世界的に蔓延し、社会問題になっています。

〈スマホ中毒〉は、ドラッグやアルコールなどの「物質」への依存症とは異なり、「情報」によって引き起こされるという点でより深刻です。物質への依存症が、それから遮断されれば回復の可能性があるのに対して、スマホに代表されるサイバー空間での「高度に人工的な情報環境」は、いつどこにいても、人類が進化の過程で遭遇したことのない情報を造り瞬時に伝播させ、人間の脳の情報処理と適合しない状態を引き起こし持続させるという問題を生み出しています。

人間本来からの逸脱

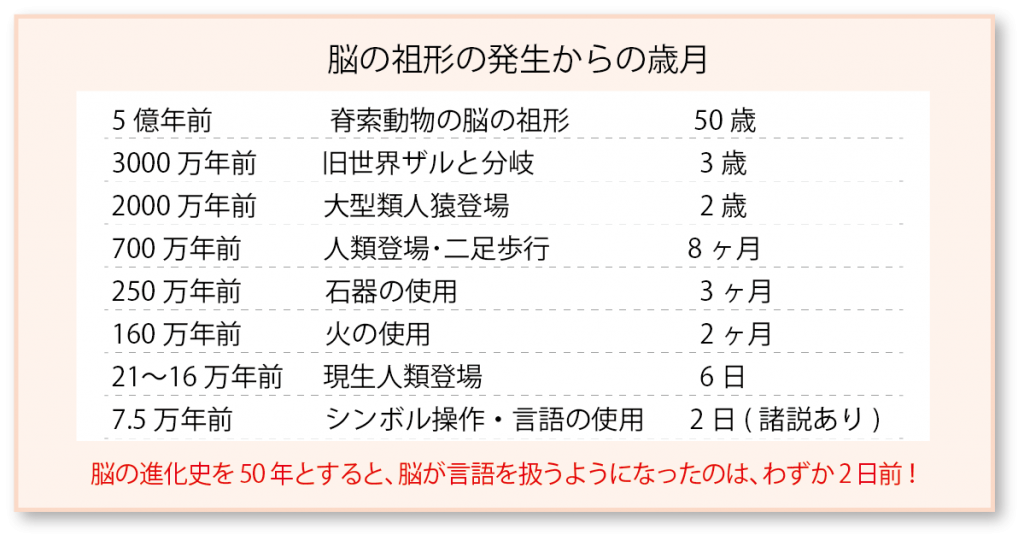

〈スマホ中毒〉の原因は、この道具が人間本来(デフォールト)のコミュニケーションのあり方から逸脱した形を採っていることによります。そもそも、人と人とを結ぶ〈絆〉は、私たちが人類になる前の祖先から受け継ぎ進化させてきた〈気配〉〈以心伝心〉〈阿吽の呼吸〉といった〈群個体協調脳機能〉の土台の上に築かれたものです。さらにその上に、大型類人猿だけが進化的に手に入れた〈離散脳機能モジュール〉の働きによる〈記号分節処理〉(ことばの脳機能)を特に発達させたホモ・サピエンスには、〈ことば〉として〈明晰判明知〉の機能が増設され、飛躍的に次元の高い情報伝達が可能になっています。

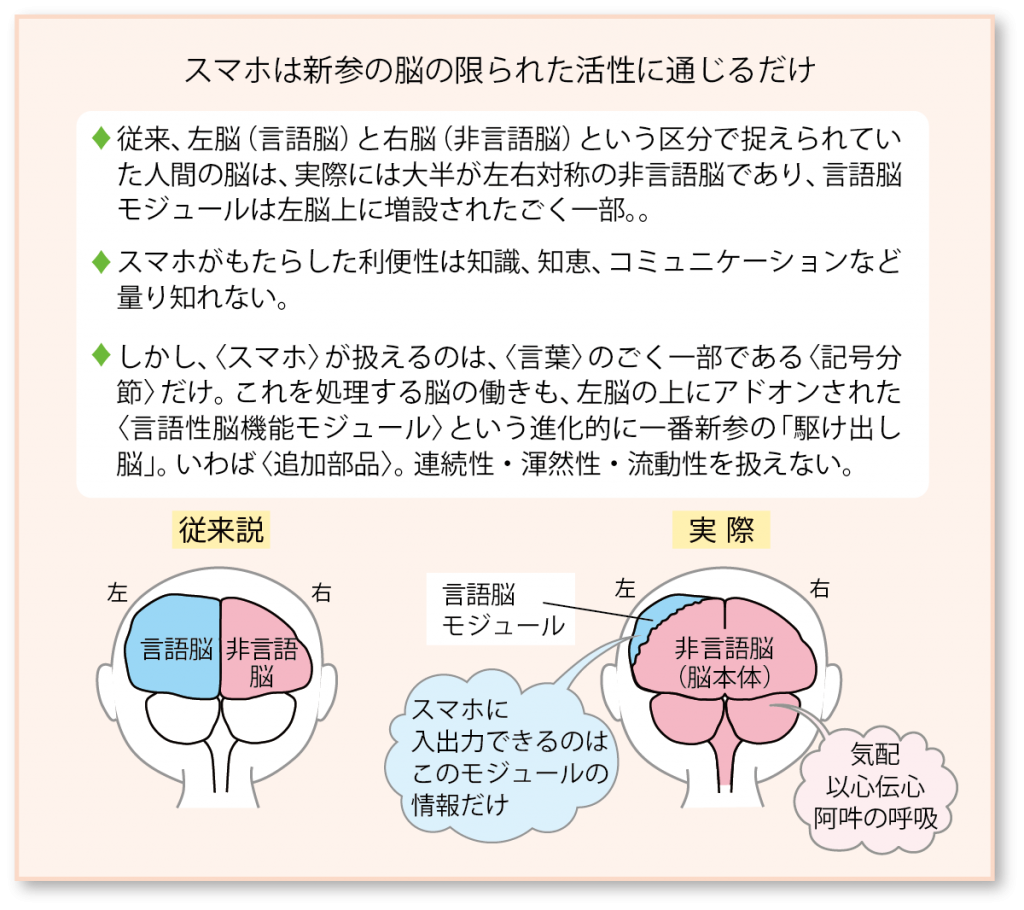

一方、〈スマホ〉というものは、この〈ことば〉というもののごく一部である〈記号分節〉という構造だけしか扱えません。デジタル化(=記号文節化)されて扱われる映像や音も本質的には同じです。これを扱う脳の働きは、左脳の上にアドオン(増設)された〈言語性脳機能モジュール〉という、進化的に一番新参の、いわば〈追加部品〉の機能に過ぎないのです。〈スマホ〉は、実はこの脳の〈追加モジュール〉が扱えるものしか受け入れてくれず伝えてもくれない、対象が明瞭に限定された道具だということを承知して使わなければなりません。特に無視できないのは、それが〈非言語性脳機能〉とまったく別次元の情報空間を形成し、互いに通じ合うことが原理的に困難、あるいは不可能だからです。

つまりこうした仕組によって、〈スマホ〉は〈非言語性脳機能〉、人と人とを直に結ぶ〈群個体協調脳機能〉、いいかえれば〔絆の脳機能〕を衰えさせ滅ぼしていくという恐ろしい副作用をもってしまったのです。特に、幼い脳に〈スマホ〉が与えられてしまった場合、子供たちは、〈絆〉という概念すらもたない怪物に育ってしまうかもしれません。

〔絆の脳機能〕をよみがえらせる〈ケチャ〉

〈スマホ〉で奪われた〈絆〉をよみがえらせることは、想像を絶するほど困難です。こうした中で注目される奇蹟的なまでに適切な選択が、ケチャまつりの核心となる〈ケチャ〉の体験、そして実践なのです。

なぜなら、〈ケチャ〉こそは〈絆〉を可視化・可聴化・可触化した〔絆の科学〕であり、〈絆〉を実践・堪能・陶酔可能にした〔絆の技術〕であり、〈絆〉を祝祭化・儀礼化・様式化した〔絆の芸術〕だからです。これらの背景として、〈非言語性脳機能〉や〈群個体協調脳機能〉の自然で著しい高まりがケチャで実現します。

〈スマホ〉からの最大の脅威が〔絆の脳機能の破壊〕であるなら、その破壊力を無力化する決定的な存在こそがケチャなのです。

子供たちの脳への差し迫った危機を観据えて、ケチャまつりでは、「今こそケチャ!」を合言葉に、より大きなケチャの環とより熱い絆で結ばれた群れを実現し、来場される皆様と一体となってまつりを創ることを目指します。そしてこの合言葉を、より多くの人びと、特に未来を担う子供たちに、〈スマホ〉に負けない健やかな脳と躰をつくってもらうためのキーワードとして掲げます。

山城組のケチャの環には、子供たちも参加しています。ご声援をお願いするとともに、ご自身やお子さんたちも、ぜひケチャの環に加わってその醍醐味を味わいながら、〔絆の脳機能〕を活性化していただければ幸いです。

密林の奇蹟

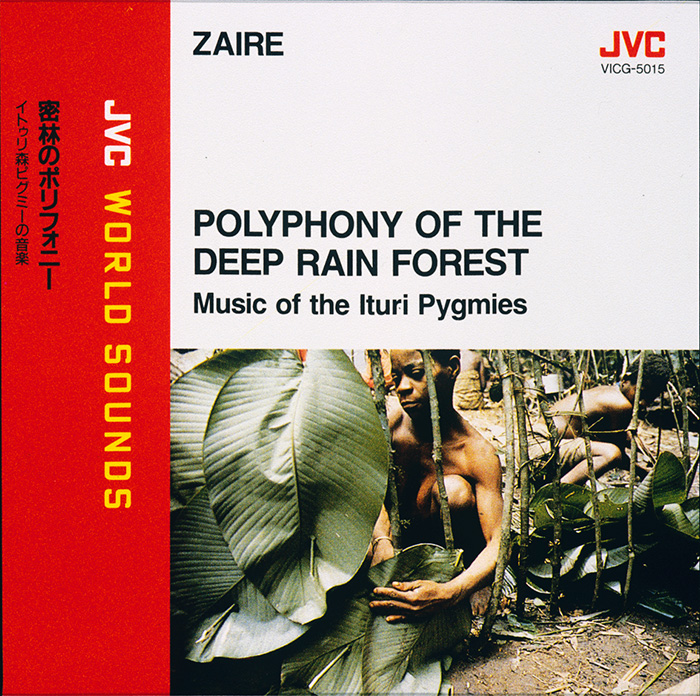

1983 年、芸能山城組組頭・山城祥二はアフリカ最深部の巨大な熱帯雨林〈イトゥリ森〉に、最後は自身の足で100㎞を走破する探検を敢行し、原初性がもっとも高いといわれているムブティ・ピグミーさんたちを訪ねました。その時のピグミーさんたちの歌声を記録したJVCワールドサウンズ『密林のポリフォニー』は、 高い音質のCDとして公開されています。それらピグミーさんたちの音楽のインパクトを山城は、「私の魂を躰ごと吹き飛ばしてしまう衝撃そのもの」と述べています。高度な形式、優美で繊細な表情、そして音楽の確かな成就など、人類にとってのひとつの極致を思わせる、桁外れなものだったからです。

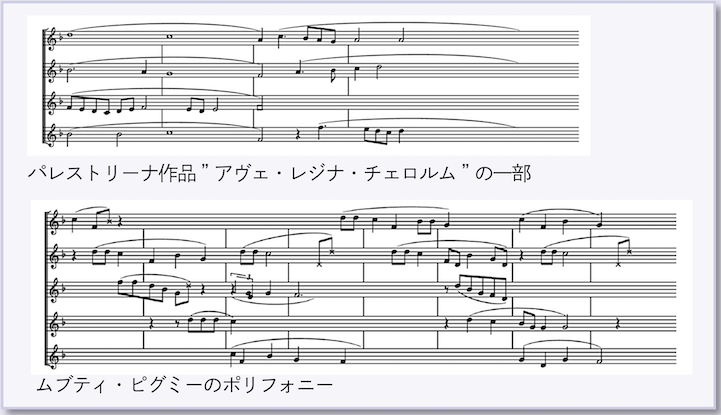

さらに驚いたのは、CDに収録されたポリフォニーを西欧音楽の〈五線譜〉上に採譜してみると、そこに、ルネッサンス期ヨーロッパ最高のポリフォニー作曲家ジョヴァンニ・ピエルルイージ・ダ・パレストリーナの作品そっくりの美しい旋律線をもつ楽譜が姿を顕わしたのです。しかもパレストリーナでは、楽譜に書かれたひとつのパートを複数の人間が唱うのに対して、ピグミーさんたちでは何と、ひとりが1パート、しかもすべて即興、という信じられない超絶の技が振るわれているのです。さらに、このセッションの主力は、10才前後の子供たちです。その上この人びとには、〔演奏に先立つ練習・学習・稽古〕といった仕組が存在せず、すべては常に〈本番〉として実行されていたのです。

文明化に伴って劣化する芸術的活性?

進化人類学的に観ると、このように途方もなく高度な形式・内容をもつパフォーマンスが、それを〔演じ奏でる技量〕そして〔それを楽しむ脳機能〕とともに、少なくとも数千年前から、もしかすると数万年前あるいはそれ以上の太古からホモ・サピエンスに実践し継がれてきた可能性さえ、否定できません。

こうした活性をすべての構成員が身に付けている文化現象、社会現象、そして生命現象は、ムブティ・ピグミーなど狩猟採集社会に観ることができる一方、高度に文明化した社会にはまったく見ることができません。〔文明化に伴って劣化する芸術的活性〕のたいへん顕著な例として、私たちは音楽という現象を見過ごしてはならないのではないでしょうか。このピグミーさんとの出逢いは山城に、その思考・行動のプラットフォームとなっている近現代文明に、激しい疑義を芽生えさせました。そして、近現代文明の枠組を超え、より生命科学的に矛盾の少ない思考・行動の枠組を求める山城の人生の新たな旅立ちが始まったといいます。

芸術の宝庫・バリ島の示唆

熱帯雨林ほどアプローチの危険や負担の多くない別の例は〈ケチャ〉を生み出した〈インドネシア・バリ島〉です。例えばニューヨークで活躍したメキシコ人画家、ミゲル・コバルビアスは、不朽の名著『バリ島』(1939)

の中で、「バリ島では誰もかれも芸術家に見える。苦力(クーリー)も王族も、祭司も農民も、男も女もみな、踊れるか、楽器を演奏できるか、木や石の彫刻ができる」「私たちの地域の有名な楽団のリーダーのうちひとりは苦力、もうひとりは金銀細工師で、三人目はお抱え運転手だった」と述べています。

ここに描かれたバリ島の社会構造は、現在でも本質的に変わっていません。今やバリ島にも国立の芸術大学が設立され、制度的教育が行われてはいます。しかしその人びとの本拠は農村の地域共同体で、身分も多くは農民です。そして、共同体の先人たちが手を取って音楽や踊りを教える、〈稽古〉という一種の慣行的かつ制度的な色あいも加味された学習が村ごとに準備されていて、それが固有の形式・内容を持続させる強固な基盤になっています。そして、特別な注目が必要なのは、パフォーマンスの宝庫・バリ島においては、芸術だけで生計を立て〔芸術で食っていく〕専門的・職業的な芸術家は観られなかった、いいかえると、すべてのアーティストたちは、すべて完全なアマチュアであった、という歴史的事実です。

密林の奇蹟から都市の奇蹟へ

現在の〈専門家〉を育成するための〈専門教育〉は〔排他的単機能化〕の原理の上に成り立っています。そもそもホモ・サピエンスが遺伝子レベルで具えている全方位的活性の中から、特定の一領域にかかわる活性に限定して成長、成熟を図る一方で、それ以外のすべての活性を抑圧ないし排除する、というのがその原理です。そうした〈専門教育〉には膨大な時間とエネルギーそして巨額の資金を費やす上に、激しい競争を勝ち抜くことが不可欠で、これらにより〔芸術で食っていく〕ことの成功確率は極めて低いものになっています。

それに対して、幸いにもその実像に触れることができたピグミーさんやバリ島の皆さんをお手本にして私たちは、〔ホモ・サピエンス本来の遺伝子に埋め込まれたパフォーマンスの種〕を素直に呼び出して芸術の専門教育をまったく受けずに〔演じ奏で楽しむ〕、というやり方が存在していることに気付きました。そしてそれを現代社会で実現するために、生命科学をはじめさまざまな知恵を集めて手創りの試行錯誤を続けてきました。

〔ホモ・サピエンスの遺伝子に約束された脳機能の全方位性〕を素直に活かし尽くし、ピグミーさんたちが密林で実現している奇蹟を現代都市に蘇らせる……。この夢はすでに、幾たびか現実化しています。ケチャまつりはそれをあなた自身が体感する場でもあるのです。

(第44回ケチャまつりパンフレット(2019)から転載)