1. 創造のコンセプト

Concept of Creation

作曲の多くを担当している山城祥二は、「作曲」によって喪われるものについて次のような考えを持っています。

ホモ・サピエンス(Homo Sapiens=ヒト)の遺伝子には、音を人工的に組み合わせることで美しさ快さなどの脳の働き(報酬系の活性)を高めるふるまい―― 音楽がプログラミングされています。

音楽という音のシステムの特徴は、近似的なのですが、離散(ディジタル)系の働きをもっているところが、ヒトの使うその他の音のシステムとはっきり違っています。音の高さのステップ―― 音階、音の長さのステップ――音価、アクセント反復の周期―― リズムなどです。こうした離散系の規則は演じる人、聴く人の観念を支配しているものの、実際に演じられている音楽のほとんどすべての音は、離散系と同時に連続(アナローグ)系の成分をたっぷり含んでいるのが実態です。この連続構造は非常に複雑で、離散系の記号や文字を使って記録しようとすると、1秒当たり何万語を超える莫大な字数が必要となり、現実性がありません。そのため、音楽を記録するためには、音を音のまま記録する録音という方法がとられています。

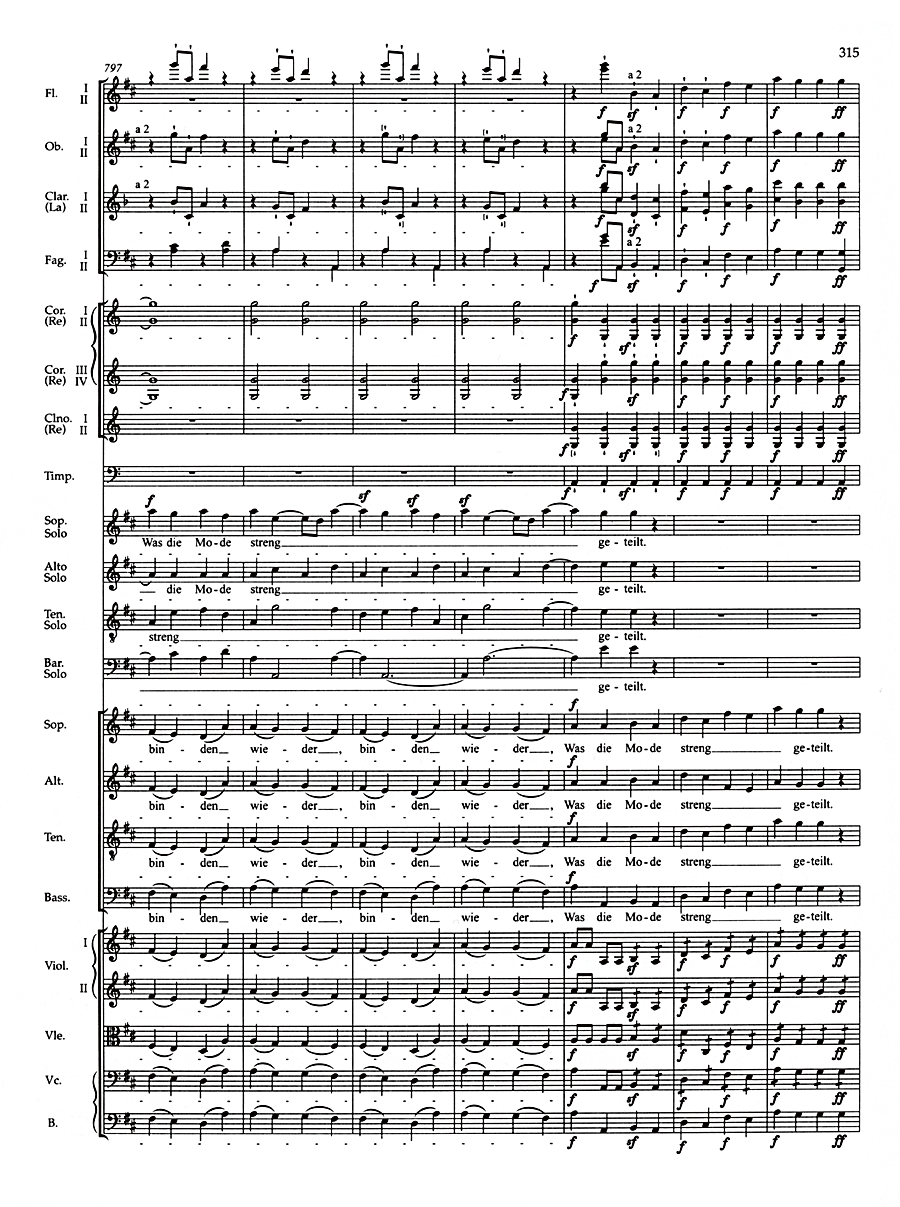

ところが、音楽の離散構造はそれに較べると桁違いに単純で、たとえば西洋音楽では、ベートーヴェンの交響曲やワグナーの楽劇のような大作を、一冊のスコアに記述できます(楽譜1)。こうした背景から、西洋文化圏では、音楽の離散構造を音楽そのものとみなし、それを精密に図示する五線譜を音楽と同一のものと位置づける習性が根付いて今日に至っています。

この習性を背景に、[これまで存在しなかった構造の五線譜上の符号配列を初めて記述した人を、その音列を離散構造としてもつ音楽の著作者すなわち作曲家と認定する社会的ルール]が生まれ、そののち、その離散構造と同一の構造は、余人には創ることが許されない、または音楽として社会に存在することを認められないものとなっています。すなわち、音楽著作権の成立です。

西洋芸術音楽における作曲すなわち音楽の離散構造の構築は、そうした社会的ルールが始まった時代には、たいていの音の組合わせが可能、という無限の創造性に恵まれた情報空間でした。あたかもそれは、ヒトが農耕を始めた太古の地球自然生態系さながらに――

しかし離散系というものは本質的に有限性の世界です。ヒトの脳が音楽と感じる音の離散構造も、無限と思われるほど膨大ではありますが、決して無限ではありません。西洋芸術音楽が支配する社会では、ヒトの脳に音楽として働きかけうる有限数の音の離散構造は、作曲が行われた都度、その分だけ音楽著作物として情報生態系(ヒトにとって意味あるものたちの世界)から喪われていきます。それは、地球上の耕作可能な自然生態系が農耕というライフスタイルの拡がりとともに減少し絶滅に近づいていく状態とよく似ています。作曲とは、一種の情報環境の侵蝕あるいは破壊なのかもしれません。このことに気付いた私たちは、音楽の離散構造という有限の情報資源を消費し音楽の自由度を蚕食する作曲という名の離散構造の操作を極力抑制し、それに代わって本質的に無限性の中にある[音楽の連続性音構造の創造、すなわち演奏]という次元に軸足を移すことにしたのです。

(Jonathan Del Mar ed., “BEETHOVEN”, Barenreiter Kassel, 1999 から引用)

今から35年ほど前、『交響組曲AKIRA』の作曲に取り組んでいたころの山城は、自ら音楽の離散構造体を創ることを極力抑えてそれを既成の離散構造体に委ねること、すなわち既存の[離散構造体]の演奏による[連続構造体]の構築という次元にその創発力を傾け、斬新で魅力豊かな音楽を生み出すことができないかに挑んでいました。

具体的に述べます。例えば『AKIRA』のメインテーマ曲「金田」のサビ[ラッセーラ]は、青森の「ねぶた」の掛け声を借用しています。ちなみにこの曲の歌詞は、映画『AKIRA』の主人公、健康優良不良少年たちをイメージする単語を新聞記者として活躍している組員、片山一弘が沢山リストアップし、その中からいくつかを選んで配列したものです。当然ですが、詞というもののかたちを成していません。

二曲目の「クラウンとの闘い」は、[バッター]という破壊的なかけ声で人びとに強いインパクトを導き人気を博しました。実はこのかけ声は、エチオピアに棲むゲレ人(仮面で有名なコートジボワールのゲレ人ではありません)の祈りの声を借用したものです。

これらに続いて、佛教の声明がいくつか使われます。これらの多くは、宗派ごとに唱え方が決まっています。つまり離散構造は既成なので、それに沿って連続性情報を創ること―― 演奏を試みればよいわけです。

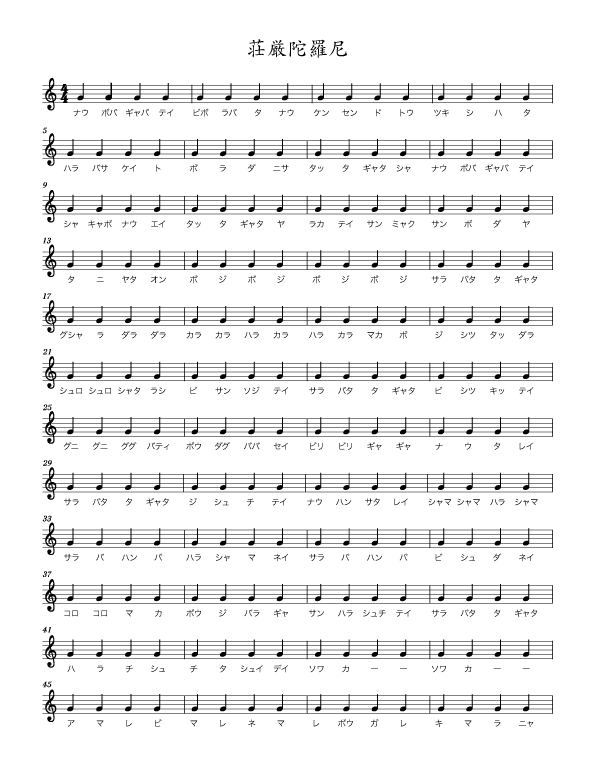

とりあげた声明たちの中でも、「荘厳陀羅尼」の離散構造は非常に独特で、ほぼ全曲が同じ高さの四分音符(音高特定)で構成され、その数は、六百回を超えます(楽譜2)。極限的に単純なこの離散構造は、それにもかかわらず、適切な連続構造の創出すなわち適切な演奏によって、比類ない陶酔を導きます。

また、佛教の声明にヒンドゥー教のマントラさらにキリスト教のミサ曲を共生させることで、新規の離散構造の参入なしに新しい音楽表現の境地を拓いた「未来」は、演ずるたびに喝采に浴しています。

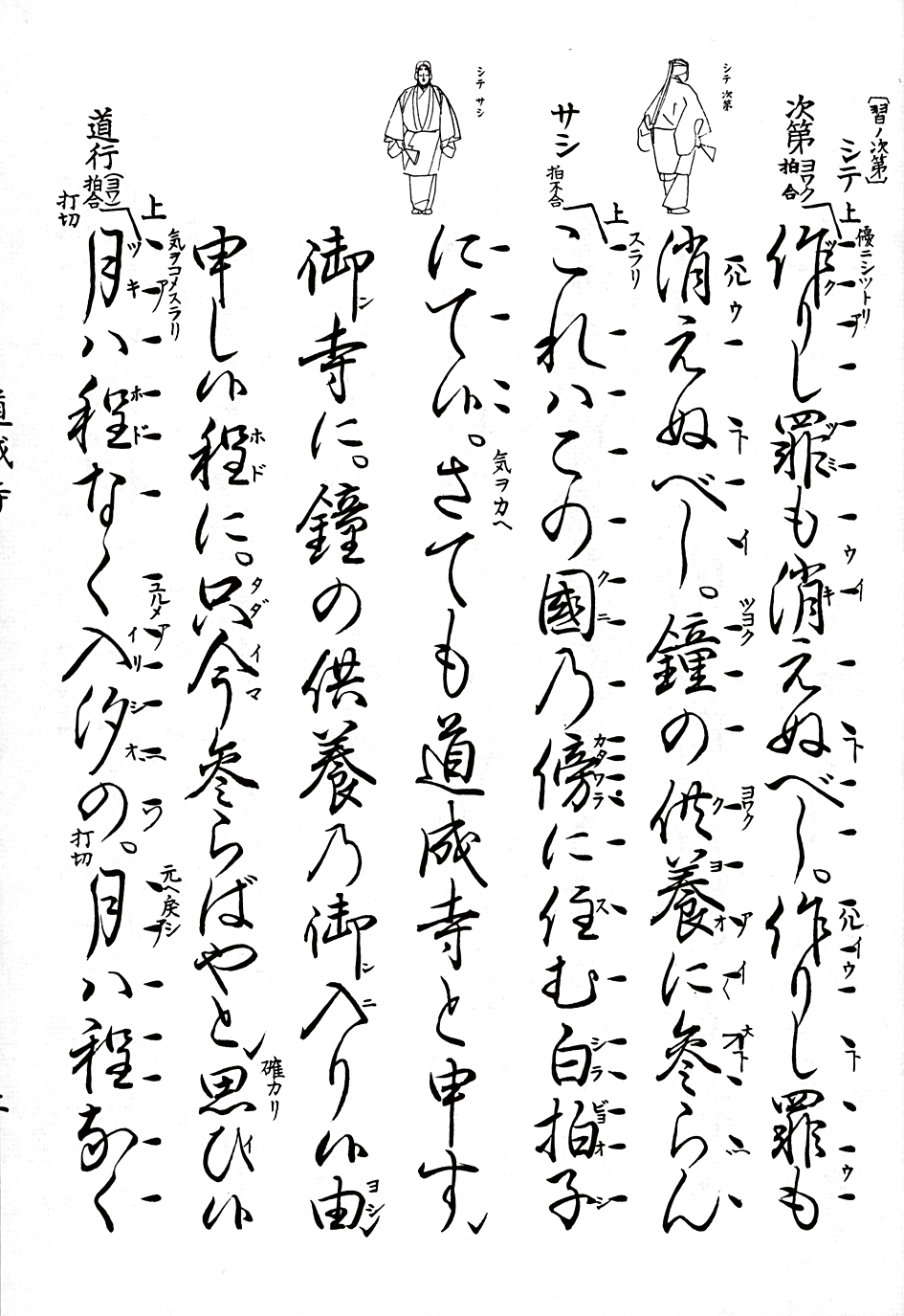

山城にとって宝のように大切な存在が能です(楽譜3)。その創作について、〔メロディーは「節」と呼ばれる小旋律部分から成っていて、その組み合わせ方つまり作曲のことを「節付け」〕(文献)という能楽独特の定めによって、西洋音楽のように離散構造をゼロから構築する工程が存在しません。旋律要素となる「節」のア・プリオリな存在が決定的な意味をもちます。それは、能が完成期を迎えた江戸時代後期段階に存在した能楽の旋律要素の集まりと考えることができます。それらを能にかかわる人たち共有の旋律資源として、誰もが存分に使えるのです。

これは、西洋に生まれた単(自)個体オリエンテッドな脳機能に基づく音楽著作権とは真逆の、群個体協調脳機能を視野に入れた発想です。そして、このやり方を活かすために、能の音楽の連続情報の処理は、膨大な操作性と様式を導くところとなっています。こうして生まれる即興性を本質とし再現性とは無縁の能の一期一会の時空系は、現在もまことに健在です。

能の作曲―― 『節付け』は、西洋音楽の作曲すなわち有限の情報資源を早いもの勝ちに食いつぶし枯渇させて、ヒトに音楽としての効果をもちえない音の配列を生み出しはじめるに至っている正統的西洋音楽作曲法の矛盾を浮彫にしています。

人類が使い馴染んできた音楽の離散構造を大切に使おうと専心した『交響組曲A K I R A』そして『逢燦杰極譚』の音創りは、試みるに値するのではないでしょうか。

(観世左近、『道成寺』、檜書店、 2020 から引用)