2. 芸能のあゆみ

History of Performing Arts

1966年、芸能山城組の前身、東京教育大とお茶の水女子大の学生サークル「ハトの会コーラス」の常任指揮者に山城祥二が就任。ベルカント発声による西欧式合唱の限界を予見した山城のもとで、ベルカント・スタイルからの脱出への挑戦が始まりました。

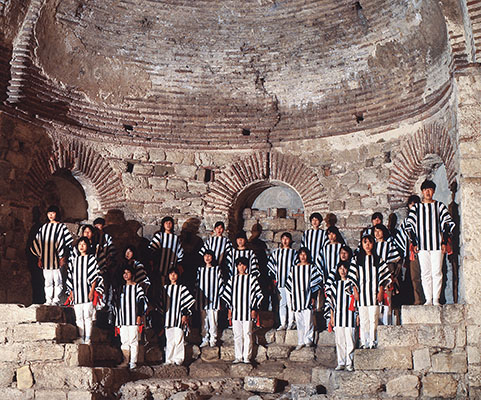

1968年にブルガリア人以外の女声によるブルガリアン・ポリフォニーの演奏に世界で初めて成功し、翌69年には、ジョージア男声合唱の演奏にも成功を収め(同年、合唱団「ハトの会」に改名)、さらにその対象をアジア・アフリカへと拡げていきました。1974年には、インドネシア・バリ島の合唱芸能ケチャのバリ島人以外による完全上演に成功し、高度なシステム制御で築かれる音楽・舞踊・演劇・呪術などが渾然一体となったパフォーマンスを体現しました。これを契機に、合唱団「ハトの会」は、「芸能山城組」に生まれかわったのです。

以後、アフリカのムブティ(ピグミー)に始まる世界諸民族の80系統にも及ぶ芸能のレパートリーを開発。日本の伝統音楽・芸能については、1969年に本格的な日本民謡の声やこぶしを生かした作品「合唱刈干切唄」を初演したのをはじめ、子守歌、端唄、清元、声明など日本伝来の唱法を活かしつつポリフォニーを導入した新しい合唱作品を創出しました。

このように芸能山城組は、21世紀に至って国際社会で広く事例を見ることになる〈マルチミュージカリティー〉(互いに異なる文化圏に属する音楽を同一の個人または集団が演奏する活動)を、60年代から実行していて、その面では世界初の実現例となっている可能性が高いといえます。

これらを可能にした要因の第一は「自然科学的アプローチ」です。芸能へのアプローチに際し、情報科学、分子生物学、脳科学をはじめとする自然科学と先端技術を駆使する戦略でのぞみ、その分析力、問題解決力、操作性、説得性を活かして、強固な旧来のパラダイムを超える道を切り拓いてきました。

第二は「超専門的アプローチ」です。山城組は、音楽を職業とする団体ではないため、利害にとらわれることなく「ベルカント圏外への脱出」そして「開かれた合唱」から「伝統と現代を結ぶ芸能」への歩みに大胆に挑むことができたといえます。民族音楽学者、小泉文夫先生は次のように述べています。「ハトの会はプロ合唱団ではない。本来なら日本の職業合唱団が、いや日本の音楽界が最も重要視しなければならない仕事を、このアマチュア合唱団がやっていることになる。たとえ未だ技術的困難があっても、また運営上の試練があってもそれらを乗り越えてこの貴重な開拓を進めていく力は、むしろ向かい風の曠野を独走する若者だけの特権なのかも知れない」(合唱団「ハトの会」第16回定期演奏会プログラム)

第三は「包括的アプローチ」です。山城組は、諸民族の芸能とそれを支える共同体との関係を重視し、芸能だけを切り取るのではなく、共同体の根底をなす伝統的な価値観や発想法そしてライフスタイルまでを包括的に理解し学ぶという姿勢を重視してきました。このようなアプローチなくしては、諸民族の伝統的な芸能を外国人が本格的に習得することはほぼ不可能であり、このことが幾多の欧米人の団体がケチャの上演に挑みながら不成功に終わった重要な要因と考えられます。一方、山城組はこうしたアプローチを通じて、バリ島、ジョージア、ブルガリアなどの人々との間に深い理解と信頼の絆を結び、現地の共同体社会からその一員として受け容れられるほどの豊かな交流をも築くことができました。