Ⅱ. 研究ハイライト

Research Highlights

不老不死を追い求める西欧の価値観の中では、「死」は生命の敗北であり、忌み嫌うべき現象と捉えられています。しかしさまざまな民族の価値観を地球規模で概観してみると、たとえばアジアの「輪廻転生」の考え方に代表されるように、生態系を維持し次なる生命を生み出すための積極的な現象として「死」をとらえる価値観の方がむしろ主流といえるかもしれません。

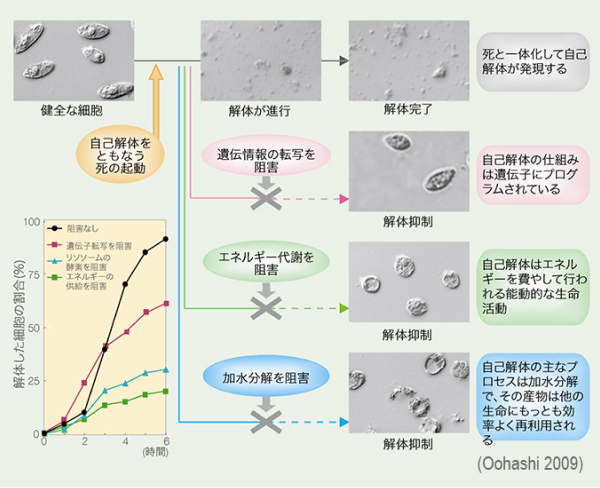

私たちは、独特の生命科学的手法を構築して、微生物の生息する環境の条件が本来の状態から著しく変動し、遺伝子に書き込まれた手持ちのプログラムによって適応することができなくなると、積極的に自分自身を自ら解体してその生体材料を環境に還元する現象を発見しました。

この知見にもとづいて、「ある種の生物では、その死と解体とはあらかじめ遺伝子にプログラムされており、地球生態系の原状回復を支える重要なメカニズムとなり、進化的に獲得された高度に洗練された生存戦略と考えられる」と位置づけ、この仕組を〈プログラムされた自己解体モデル〉と名付けました。

オートマトンモデル

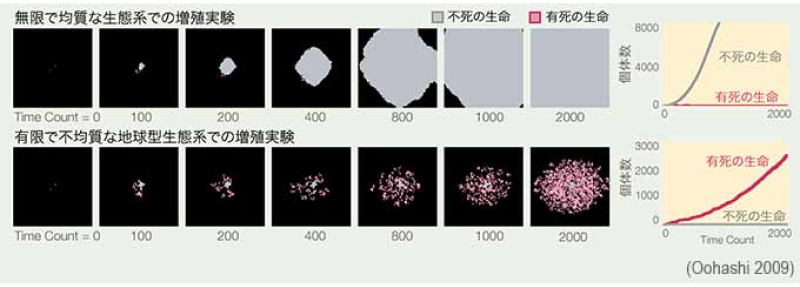

さらに地球生態系のもつ不均一な環境条件をとりこんだ人工生命シミュレータSIVAを開発し、さまざまなコンピュータ・シミュレーション実験をおこないました。その結果、プログラムされた自己解体メカニズムを備えた人工生命体は、生態系を原状回復することによって、それをもたない不老不死の人工生命体よりも繁栄し、進化的にも有利であることを示しました。さらに、死という自己解体メカニズムを進化によって獲得しうること、進化により死を獲得した人工生命体は不老不死の人工生命体を凌駕して繁栄しうることを明らかにしました。これらの実証的な知見は、地球生態系を危機に追い込んだ西欧近代の価値観と発想法に大幅な見直しを迫るものといえます。なお、人工生命分野で最も権威ある国際会議の一つECALで2011年に発表したこの研究の論文は、最優秀論文賞を受賞しました。

主な発表論文

- プログラムされた自己解体モデル, 大橋、中田、菊田、村上、 科学基礎論研究, 18, 2, 79-87 (1987)

- Artificial Life Based on the Programmed Self-Decomposition Model: SIVA, Oohashi T, Maekawa T, Ueno O, Kawai N, Nishina E and Shimohara K, Journal of Artificial Life and Robotics, 5: 77-87 (2003)

- An Effective Hierarchical Model for the Biomolecular Covalent Bond: An Approach Integrating Artificial Chemistry and an Actual Terrestrial Life System, Oohashi T, Ueno O, Maekawa T, Kawai N, Nishina E, Honda M, Artificial Life, 15: 29-58 (2009).

- Evolutionary acquisition of a mortal genetic program: the origin of an altruistic gene, Oohashi T., Maekawa T., Ueno O., Kawai N., Nishina E., Honda M.: Artif Life 20, 95-110, 2014, doi:10.1162/ARTL_a_00098.

解説

- 「プログラムされた自己解体モデル」,下原勝憲,『人工生命と進化するコンピュータ』内PP.149-159, 工業調査会 (1998)

- 利他的遺伝子,その優越とは──地球生命は[進化の閉塞を打破する進化]を遂げた 大橋 力, 前川督雄, 上野 修, 本田 学, 科学, 岩波書店, vol.81, No.1 ,83-90 (2011)