Ⅱ. 研究ハイライト

Research Highlights

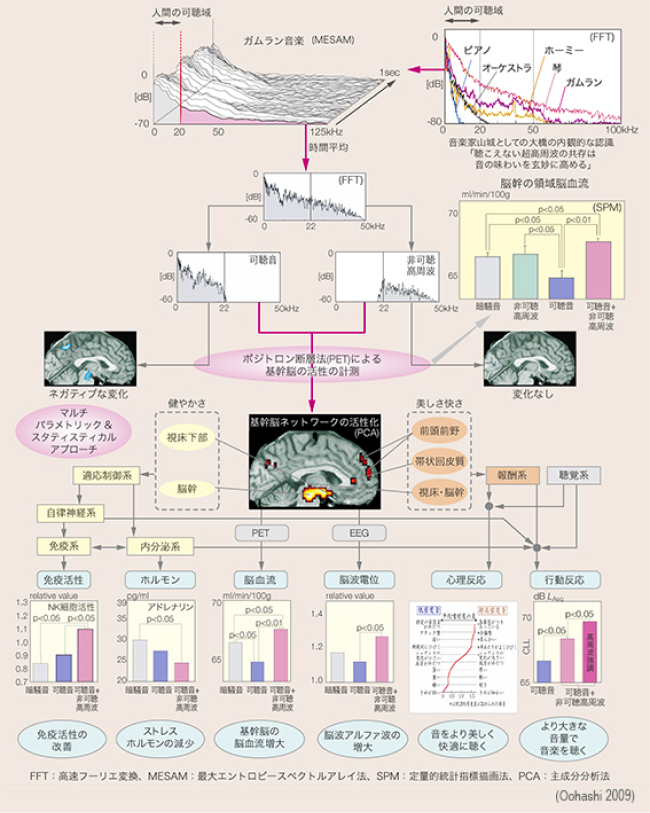

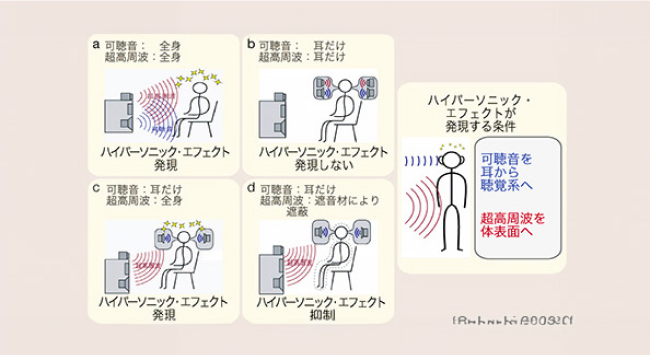

私たちが発見したハイパーソニック・エフェクトとは、人間の可聴域上限をこえる超高周波成分を豊かに含み高度に複雑に変化する音が、基幹脳――脳幹・視床・視床下部など、美しさ・快さ・感動を司る報酬系の拠点となるとともに体の恒常性や防御体制を司る自律神経系・免疫系・内分泌系の最高中枢をなす領域――を活性化する現象に基づく複合的な心身賦活反応の総称です。それは、領域脳血流の増大、脳波α波の増強、免疫活性の上昇、ストレス性ホルモンの減少、音のより快く美しい受容の誘起、音をより大きく聴く行動の誘導などに及びます。こうした効果をもつ音――ハイパーソニック・サウンド――は、人類の遺伝子が進化的に形成された熱帯雨林の環境音や邦楽をはじめとする民族音楽の中に見出されています。また驚くべきことに、耳に聴こえない超高周波振動を感受しているのは、耳ではなく体表面であることも私たちは明らかにしました。

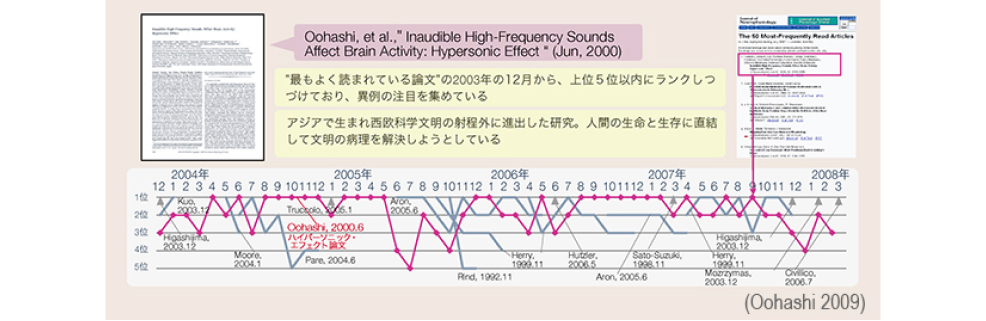

ハイパーソニック・エフェクトの発見を告げる論文「聴こえない高周波音が脳の活性に影響を及ぼす=ハイパーソニック・エフェクト(Inaudible High-Frequency Sounds Affect Brain Activity: Hypersonic Effect)」は、2000年6月に、アメリカ生理学会の公式論文誌として百年近い伝統を誇る基礎脳科学分野でもっとも権威ある論文誌Journal of Neurophysiology (JNP)に発表されました。同誌では、過去の一万報を超える全掲載論文から毎月、「その前の1か月間にインターネットで講読された回数の多い論文ベスト50」を集計・公表し、そのうちトップ5のタイトルと著者名をそのトップページに掲げます。いわゆる「引用数」が関連分野に限定されるのに対して、このデータは、ずっと広範囲の世界の科学者たちの注目度を全般的に押さえうる点が評価されています。そのランキングのトップ5入りを果たしトップページに1回でも登場することは、世界の脳科学者たちにとってひとつの到達点であり、研究に対する有力な評価の指標になっています。私たちのハイパーソニック・エフェクト論文は、2003年12月以来、このランキングのトップ5に55ヶ月間連続でランクされ(2008年6月時点)、うち第1位が24ヶ月に及ぶ、という前人未踏の大記録を樹立しました。

人間の耳に聴こえない超高周波成分が音質におよぼす影響についてはかねてから学術、技術的な関心が存在し、音質評価心理実験の結果に基づいてそれを認めない音響学者と、体験的にそれを認めるアーティストやレコーディングエンジニアとの間で、立場の違いを背景にした意見の対立があり、解決されないままに放置されていました。私たちがこの解決困難な問題に取り組むにあたり、決定的な原動力となったのが、研究メンバーであるアーティスト・山城祥二と科学者・大橋力が一つの頭脳を共有する一人の人間であったことです。アーティスト・山城の感性にとって自明な超高周波の効果を科学的に証明することができないのは、その実験方法になんらかの問題があるのかもしれない、と考えた科学者・大橋は、音響学の分野に生命科学的なアプローチを導入し、これまでの実験方法を根底から見直すことにより、ハイパーソニック・エフェクトの発見を導きました。文明研固有のメタファンクショナル・アプローチが生み出したこの発見に至るプロセスは、全方位非分化型アプローチによって単機能専門化の限界を打破したモデルケースとして、科学史・科学哲学の格好の研究対象となろうとしています。

私たちのハイパーソニック・エフェクトの発見は、SACDやDVD-Audioといった人間の可聴域をこえる超高周波成分を記録し再生することのできる新しいデジタルオーディオフォーマット開発の直接の導火線となり、オーディオ業界やコンテンツ産業に大きなインパクトを与えました。さらに、音楽コンテンツのインターネット配信と結びついて、現在のハイレゾリューション・オーディオ(いわゆるハイレゾ)の引金をひきました。

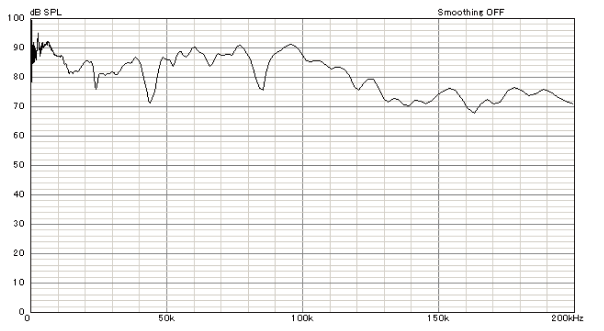

ただし、とても大切なのは、「『ハイレゾ=ハイパーソニック』ではない」ということです。ハイレゾと銘打ったデジタルフォーマットの中には、ハイパーソニック・エフェクトを導くために決定的な役割を果たすゆらぎ構造をもつ48kHz以上の超高周波成分を原理的に記録再生できないものも含まれています。また、理論的には100kHz近く、あるいはそれを超える成分を記録可能な192kHzまたは384kHzサンプリングのPCMフォーマット、または5.6MHz または11.2MHzサンプリングのDSDフォーマットを用いたコンテンツであったとしても、元々のマスターテープの音源にハイパーソニック・エフェクトを導く超高周波成分が含まれていないために、その周波数特性がCDとほとんど変わらない、などということも多々あるのです。さらに、市販材料を使って超広帯域の電気信号を空気振動に変換して、実際に聴く人の元に届ける技術は、私たちの開発しているOOHASHI MONITORシリーズが道を開いたものの、まだまだ発展途上にあります。こうした現在のハイレゾ・オーディオが持つ限界を超えるためのシステムやコンテンツ開発にも、文明科学研究所ならではの超領域・超専門の全方位非分化型のアクティビティが注入されています。

主な発表論文

- Inaudible high-frequency sounds affect brain activity: hypersonic effect, Oohashi T, Nishina E, Honda M, Yonekura Y, Fuwamoto Y, Kawai N, Maekawa T, Nakamura S, Fukuyama H, and Shibasaki H, Journal of Neurophysiology, vol. 83: 3548-3558 (2000)

- A method for behavioral evaluation of the "hypersonic effect", Yagi R, Nishina E and Oohashi T, Acoustical Science and Technology, vol. 24: 197-200 (2003)

- Modulatory effect of inaudible high-frequency sounds on human acoustic perception, Yagi R, Nishina E, Honda M and Oohashi T, Neuroscience Letter, vol. 351: 191-195 (2003)

- The role of biological system other than auditory air-conduction in the emergence of the hypersonic effect, Oohashi T, Kawai N, Nishina E, Honda M, Yagi R, Nakamura S, Morimoto M, Maekawa T, Yonekura Y & Shibasaki H, Brain Research, vol. 1073-1074: 339-347 (2006)

- Frequencies of Inaudible High-Frequency Sounds Differentially Affect Brain Activity: Positive and Negative Hypersonic Effects. Fukushima, et al., PloS One 9(4):e95464, 2014.